Ribosome In Hindi | राइबोसोम की संरचना, प्रकार एवं कार्य

राइबोसोम क्या है? | Ribosome In Hindi

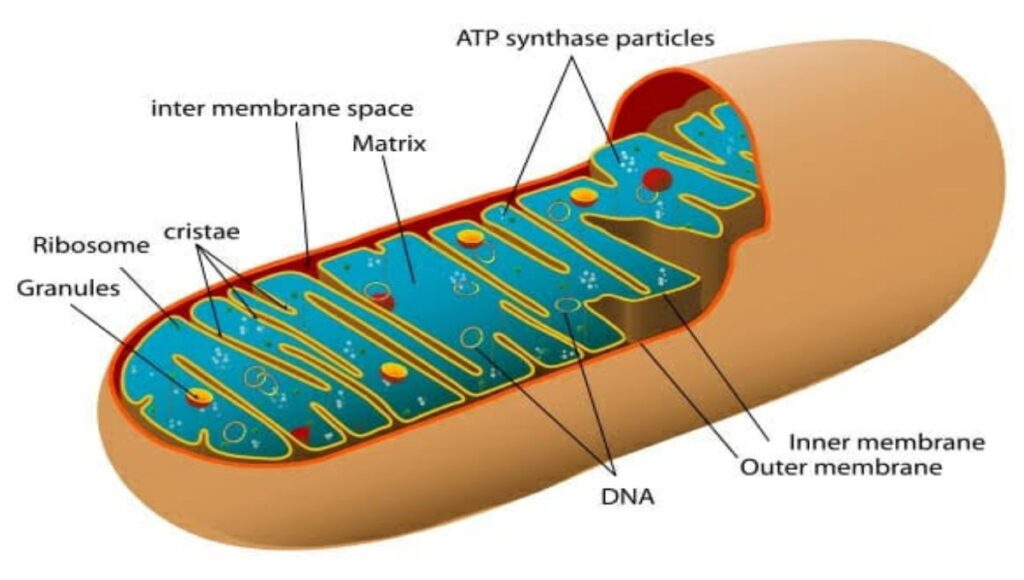

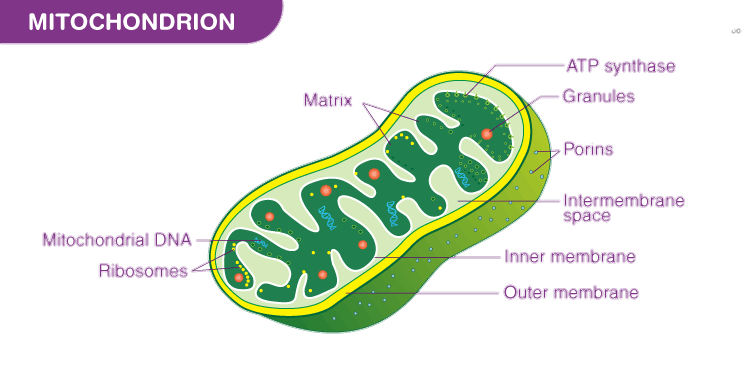

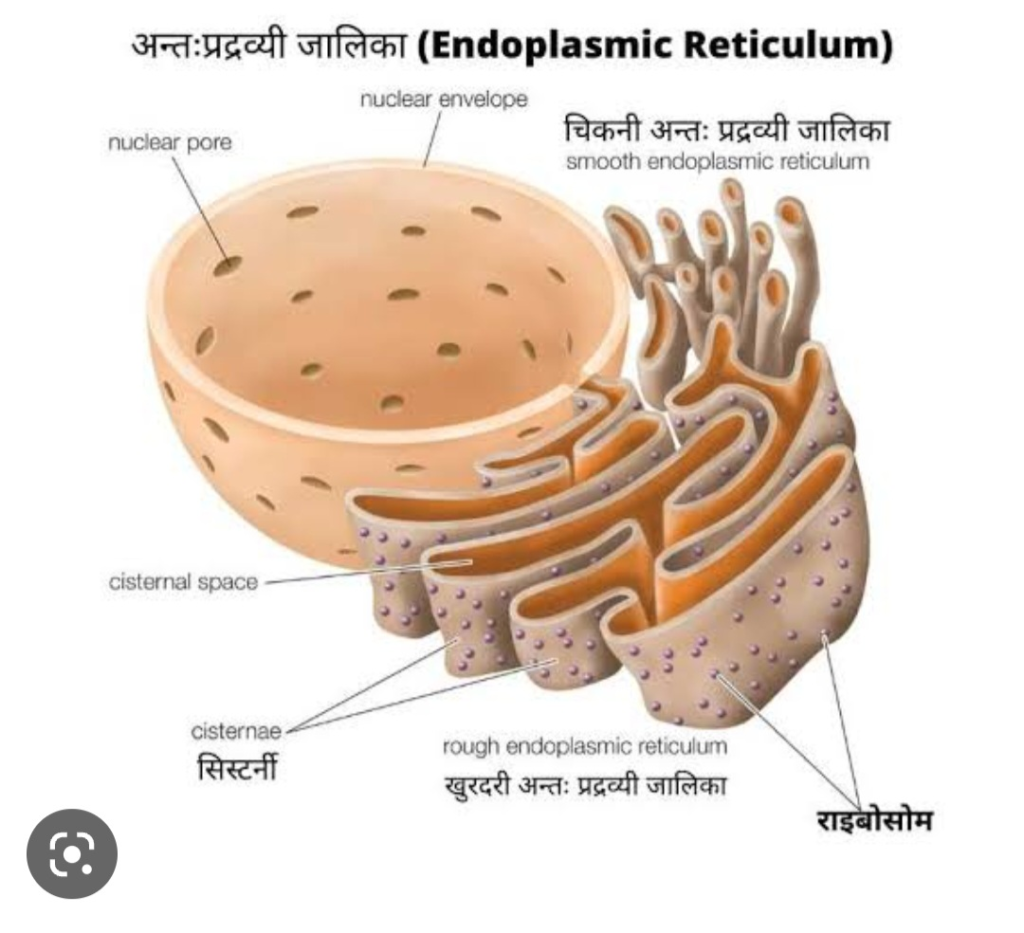

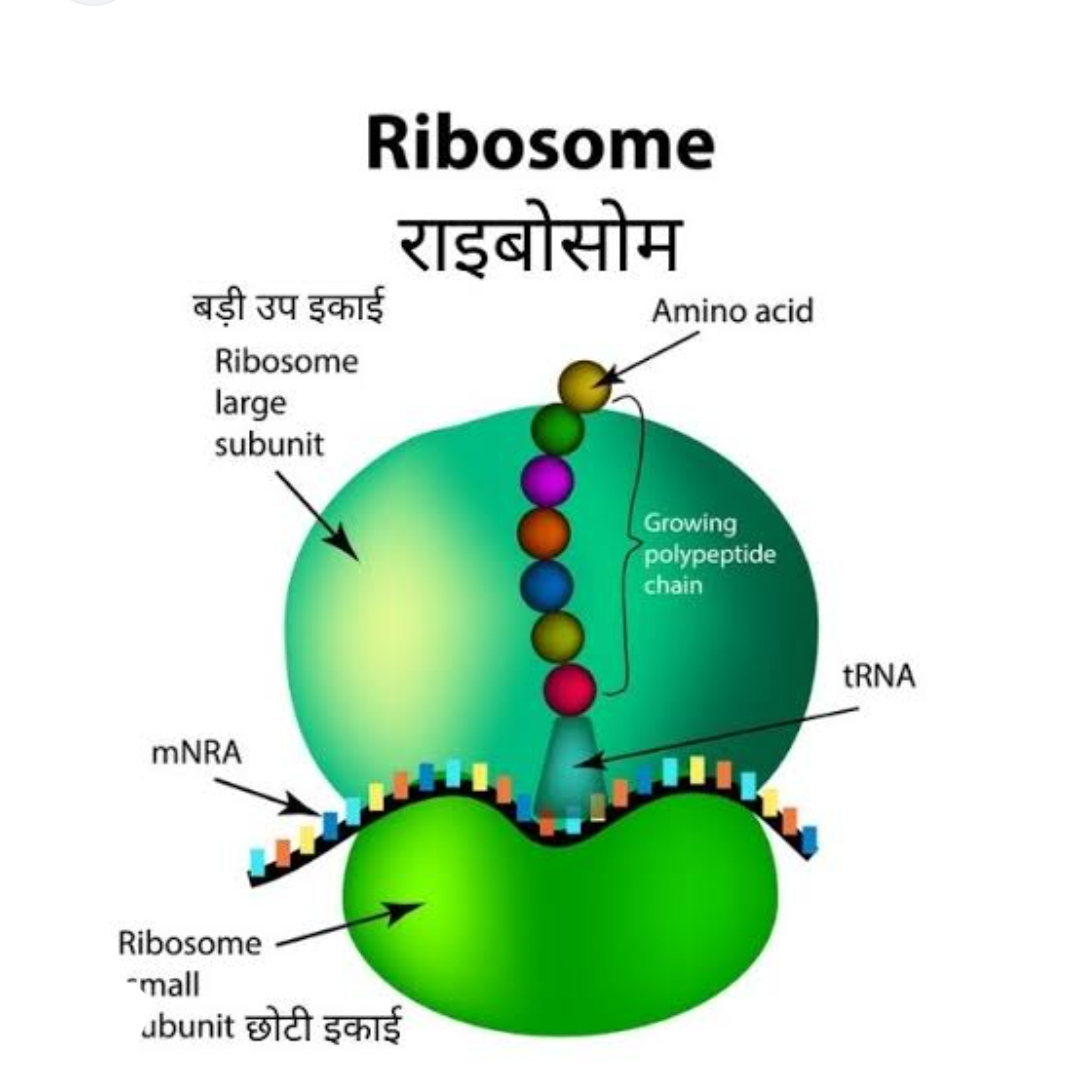

सभी सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली असंख्य छोटी-छोटी राई या कणों के समान संरचनाएं राइबोसोम (Ribosome In Hindi) कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त राइबोसोम कोशिका के कोशिकांग जैसे-माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव्य तथा एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट (हरितलवक) मैं पाई जाती हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है।

राइबोसोम एक संदेशधारक राइबोस न्यूक्लिक अम्ल (एमआरएनए) के साथ जुडा रहता है। जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। अमीनो अम्ल संदेशवाहक आरएनए अणुओं के साथ संलग्न रहते हैं। इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में तो सहायता करता ही है लिपिड की उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता करता है।

राइबोसोम की खोज 1955 के दशक में रुमानिया के वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड के द्वारा इसकी खोज की गई यह इतने छोटे कोशिकांग थे की इन को खोजने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ी और इन्हें इस खोज के लिए इन्हैं नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन सूक्ष्म कणों को राइबोसोम नाम वैज्ञानिक रिचर्ड बी राॅबर्ट्स ने दिया।

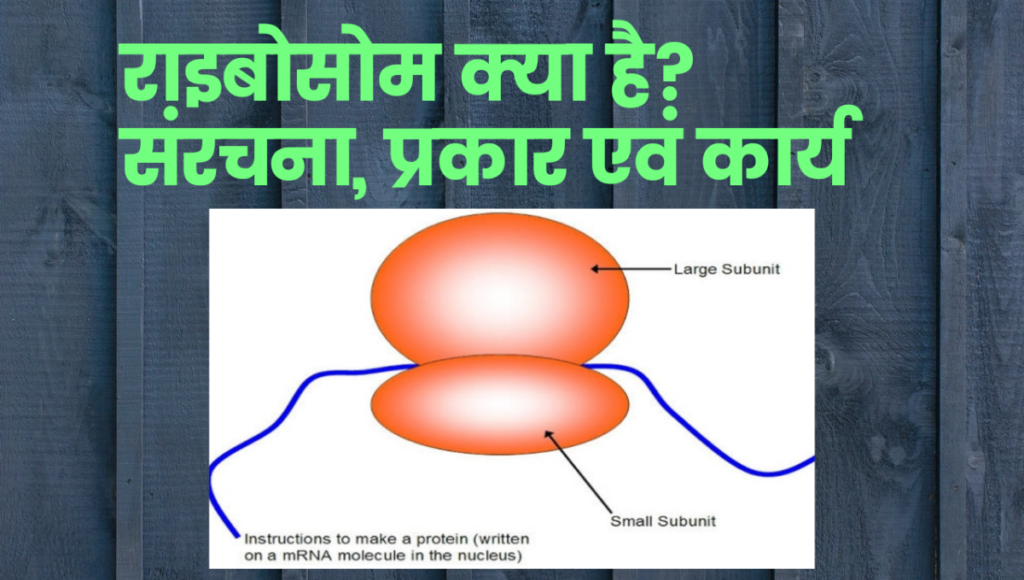

राइबोसोम पर अनेक शोधों के द्वारा पाया गया कि इनकी दो उपइकाइयां आपस में मिलकर प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभातीं हैं। राइबोसोम की दोनों इकाइयों का गठन यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग होता है।

Ribosome In Hindi के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे वाले खंड को देखें।

राइबोसोम की परिभाषा | Ribosome Definition In Hindi

राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग में से एक हैं, जो आनुवंशिक कोड को अमीनो अम्ल की श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं।

आपको ये भी पसंद आ सकता है- कोशिका क्या है? कोशिका के प्रकार, कार्य व विशेषताएं

राइबोसोम की संरचना | Structure of Ribosome In Hindi

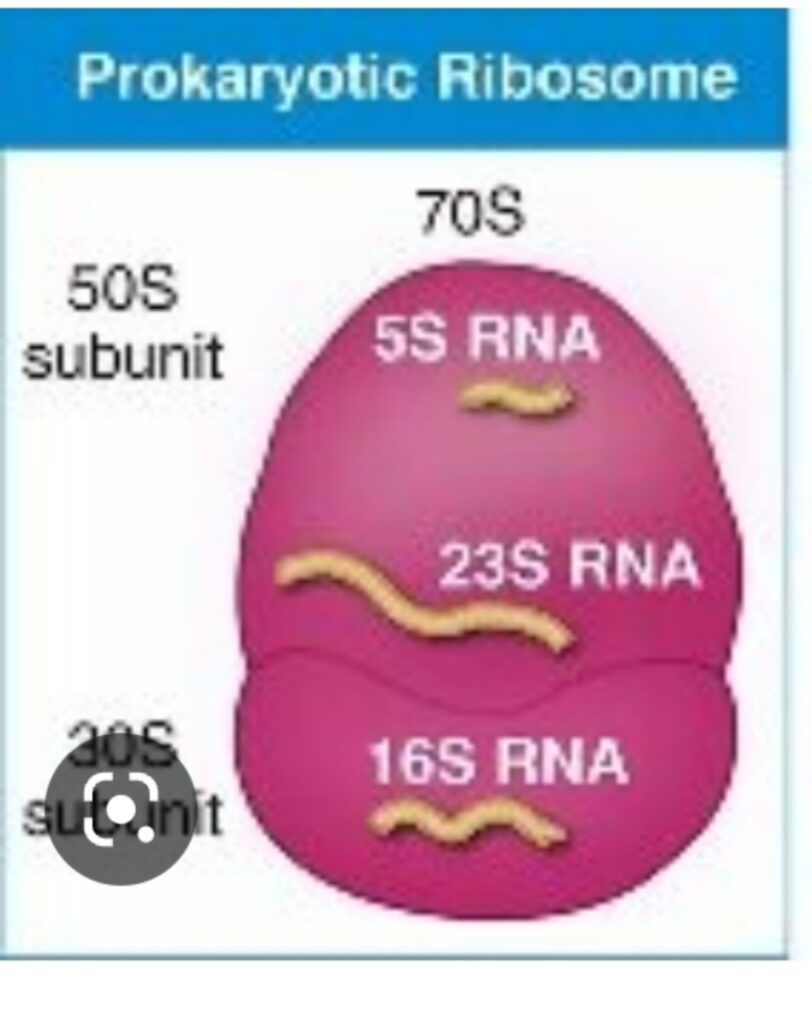

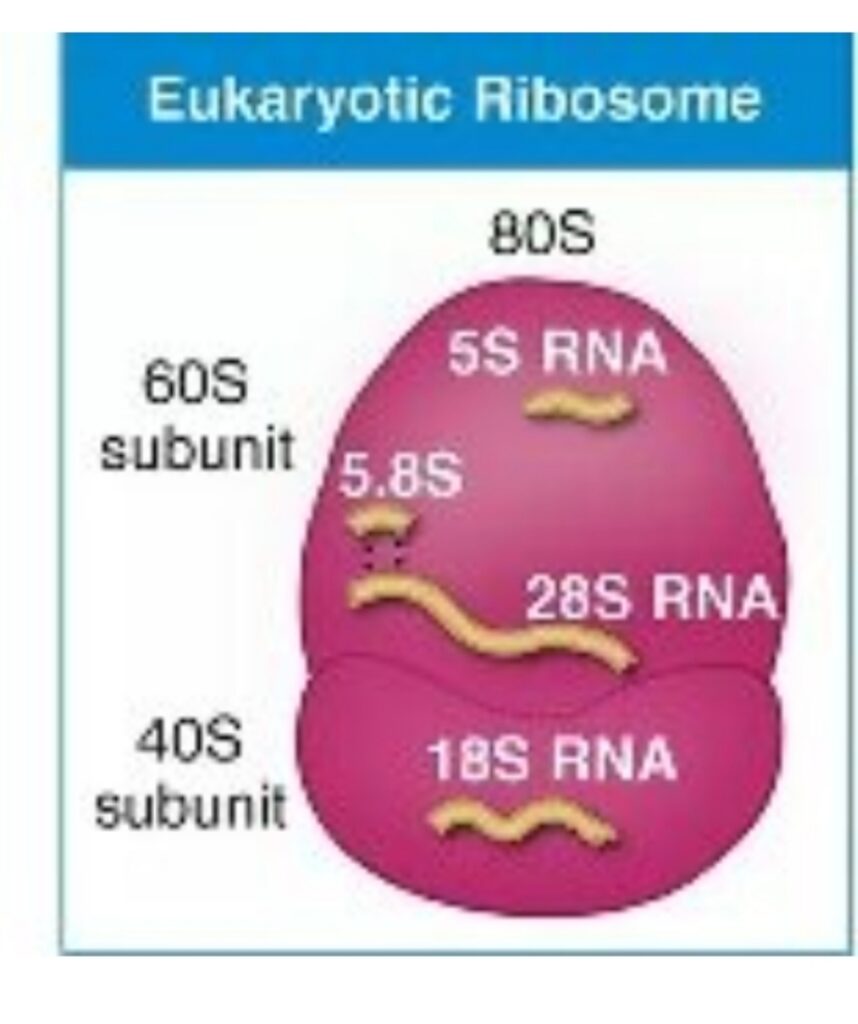

राइबोसोम की संरचना दो उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है। छोटी इकाई 70S की आकृति अण्डाकार एवं बड़ी इकाई 80S की आकृति गुंबद के आकार जैसी होती है। छोटी उप इकाई व बड़ी उप इकाई क्रमशः m- RNA को t- RNA से जोड़ने का काम करती है। राइबोसोम (Ribosome) का निर्माण न्यूक्लियोलस (केन्द्रक) में 40-60% प्रोटीन और 60-40% आरएनए द्वारा होता है। न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल उत्पादक फैक्टरी (Ribosomal Manufactring Factory) कहा जाता है। 50S उपइकाई – 34% प्रोटीन + 23S और 5S आर-आरएनए 30S उपइकाई – 21% प्रोटीन + 16S आर-आरएनए 60S उपइकाई – 40% प्रोटीन + 28S, 5.8S और 5S आर-आरएनए40S उपइकाई 33% प्रोटीन + 18S आरआरएनए Ribosome का निर्माण न्यूक्लियोलस (केन्द्रक) में 40-60% प्रोटीन और 60-40% आरएनए द्वारा होता है।

राइबोसोम के प्रकार | Types of Ribosome In Hindi

राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर दो प्रकार के होते हैं।

1-70S राइबोसोम

2-80S राइबोसोम

1-70S राइबोसोम (प्रोकैरियोटिक राइबोसोम)

प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो दो उप इकाइयों 50S एवं 30S में होते हैं। 50S उपइकाई बड़ी होती है, जो 25S एवं 5S से मिलकर बनी होती है। छोटी उप इकाई 30S होती है ,जो 16S से मिलकर बनी होती है।

70S राइबोसोम की संरचना | Diagram of 70s Ribosome In Hindi

2-80S राइबोसोम (यूकैरियोटिक राइबोसोम)

यूकैरियोटिक कोशिका अर्थात केंद्रकयुक्त कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। यह राइबोसोम भी दो प्रकार की सब यूनिट जिनमें छोटी 40S और बड़ी 60S सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। यह सब यूनिट एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह से चिपके रहते हैं तथा प्रत्येक सब यूनिट पर t-RNA की जांच होती है, जिनको p-site और A-site कहा जाता है। p-site के t-RNA अणु पर पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला और A-site पर t-RNA अणु पर पेप्टाइड श्रंखला से जुड़ने वाला अमीनो अम्ल का अणु लगा रहता है। m-RNA दोनों के बीच छोटे सब यूनिट के बीच छोटे सब यूनिट से संलग्न रहता है।

80S राइबोसोम की संरचना | Diagram of 80s Ribosome In Hindi

आपको ये भी पसंद आ सकता है- माइटोकाॅण्ड्रिया क्या है? खोज, संरचना व कार्य

राइबोसोम के कार्य | Functions of Ribosome In Hindi

- राइबोसोम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है इसके साथ ही राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है।

- प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है अतः अमीनो अम्ल को जोड़ने का कार्य राइबोसोम करता है।

- 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ने का काम राइबोसोम करता है

- राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में तो सहायता करता ही है साथ में लिपिड की उपापचयी क्रियाओं को भी करता है।

- ये आनुवांशिक पदार्थों (डीएनए या आरएनए) के संकेतों को प्रोटीन शृंखला में परिवर्तित करते हैं।

- राइबोसोम कोशिका में कोशिका द्रव और कोशिकांगो के बीच समन्वय स्थापित करता है।

आपको ये भी पसंद आ सकता है- एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम क्या है? कार्य, संरचना व प्रकार

राइबोसोम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | Frequently asked questions about ribosomes In Hindi

राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है।

70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते है।

C55H72O5N4Mg

राइबोसोम

70S राइबोसोम के दो भाग 50S और 30S होते हैं।

80S राइबोसोम के दो भाग 60S व 40S होते हैं।

राइबोसोम का सामान्य व्यास 200-300A होता है।

केंद्रिका का मुख्य कार्य राइबोसोम का संश्लेषण करना होता है।

राइबोसोम के जनक Jonathan R. Warner (1936–2019)

पैलेड कण

Ribosome In Hindi | राइबोसोम की संरचना, प्रकार एवं कार्य Read More »